Vous allez apprendre dans cet article les clés pour comprendre comment se forme le sol, dans lequel la vigne puise les éléments qui la font vivre… et qui sont susceptibles de donner une typicité au vin. C’est ce qu’on appelle le goût de terroir.

Vous allez apprendre dans cet article les clés pour comprendre comment se forme le sol, dans lequel la vigne puise les éléments qui la font vivre… et qui sont susceptibles de donner une typicité au vin. C’est ce qu’on appelle le goût de terroir.

Grâce à ces bases, je vous montrerai comment nous avons tué les sols de la vigne à cause de certaines pratiques agricoles… et comment cela joue négativement sur le vin produit. Mais comme je suis optimiste, nous verrons que tout n’est pas perdu et qu’il existe encore des vins de terroir !

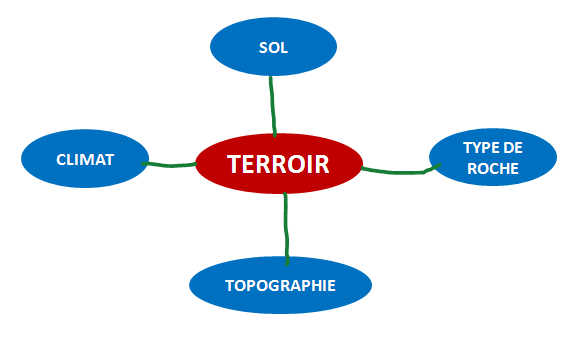

Parlons un peu de terroir …

Ah, le « terroir » … Vous savez, c’est ce mot typiquement français, qui désigne une zone géographique présentant une « certaine homogénéité ».

Le terroir, c’est un concept complexe qui résulte de l’interaction de plusieurs choses :

Nous allons nous attarder sur cette composante essentielle qu’est le sol, et je vais vous donner à présent les bases pour comprendre comment se forme le sol. C’est un concept passionnant, et dont il vous faut mesurer l’importance.

Les clés de la formation des sols

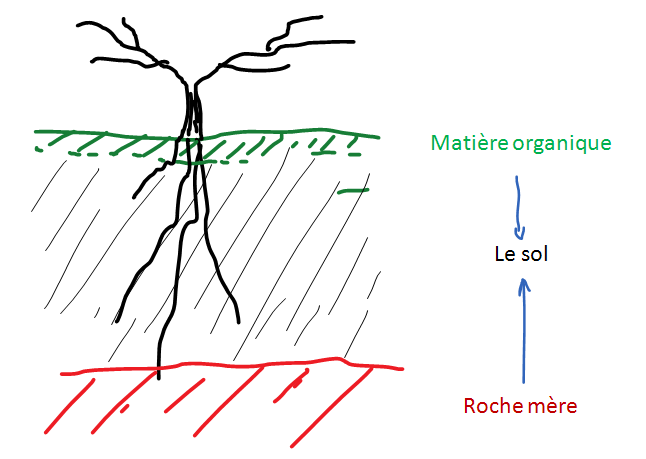

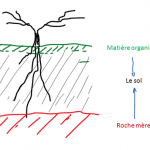

- En surface du sol, vous avez de la matière organique : des feuilles d’arbres, des débris végétaux, des déchets animaux, …

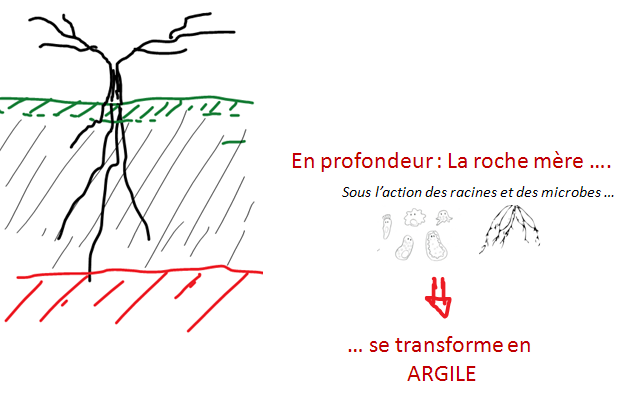

- Et en profondeur, vous avez ce qu’on appelle la roche mère : du bon vieux caillou, la partie superficielle de la croûte terrestre. C’est le monde minéral.

Et entre ces 2 mondes, l’organique en surface et le minéral en profondeur, vous avez pleins d’organismes qui travaillent pour créer le sol.

Le sol est un milieu complexe, réservoir de vie et de fertilité.

Dans ce sol, la vigne va puiser ses substances nutritives pour se développer, faire mûrir son raisin, duquel l’homme va produire le vin.

Joli cheminement, non ?

Intéressons-nous au sol à proprement parler, situé entre la surface (matière organique) et les profondeurs (Roche mère).

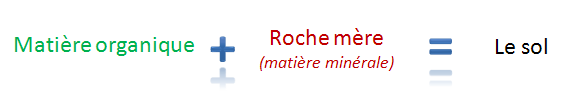

Pour bien comprendre le concept, retenez que le sol résulte de l’union du monde organique et du monde minéral (en profondeur).

Le principe est le suivant :

- Les composés organiques (déchets animaux et végétaux) vont être dégradés.

- Les composés minéraux (la pierre) vont être dégradés.

- Ces composés vont s’unir pour former le sol, qui est donc de nature organominéral.

Mais comment se marient le monde organique et le monde minéral ?

Et bien, c’est très simple ! (bon en fait, ce n’est pas simple du tout, mais je vais faire en sorte de vous présenter le concept de manière simple, tout en restant précis).

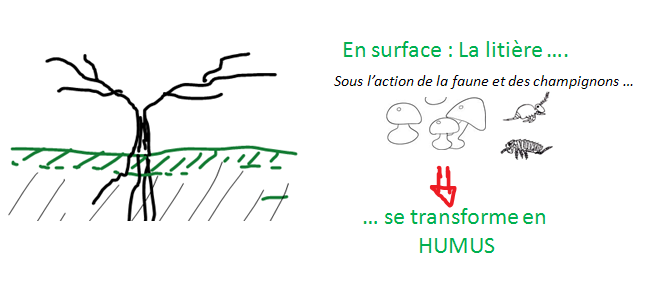

En surface, les débris végétaux et animaux forment la litière.

La litière est décomposée par l’action de :

- la faune qui vit en surface, et

- des champignons,

pour créer un composé appelé l’humus.

En profondeur, les racines des plantes et les microbes attaquent la roche mère en secrétant des acides.

La roche mère se décompose en pierre, sable, limon, et enfin argile.

Nous voilà donc à présent avec 2 composés, qui résultent de la dégradation des animaux (en surface) et de celle de la roche (en profondeur) :

- L’argile (pour le monde minéral)

- L’humus (pour le monde organique)

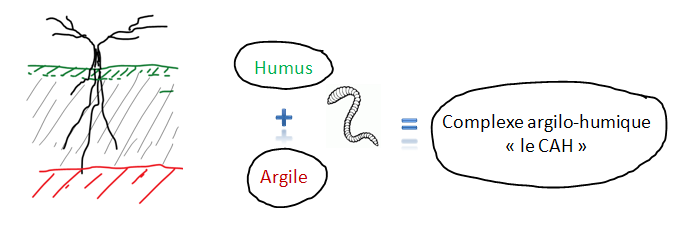

La formation du sol va résulter de l’union entre les argiles et les humus.

Ceux-ci vont se lier grâce à l’action d’un animal, le ver de terre.

Cette petite bête est indispensable à la formation du sol, car c’est elle qui lie les argiles et les humus en brassant ces 2 éléments. Elle les assemble en formant ces tourbillons que vous voyez en surface des sols. Ce sont ces excréments, qu’on appelle les turricules. Bref, le ver de terre fait un boulot de fou.

Ce qui faisait d’ailleurs dire à Darwin en parlant des vers de terre ; « il est permis de douter qu’il y ait d’autres animaux qui aient joué dans l’histoire du globe un rôle si important que ces créatures »

Donc, revenons au travail de nos vers de terre : ils unissent le minéral à l’organique, les argiles au humus, et forment un composé appelle le « complexe argilohumique » (CAH).

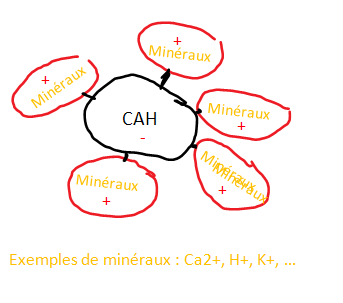

Sans entrer dans les détails, ce CAH est chargé négativement, cela veut dire qu’il comporte un excès d’électrons et qu’il est en mesure d’attirer des composés chargés positivement, un peu comme un aimant.

Les composés fixés par le CAH vont être des minéraux (car chargés positivement).

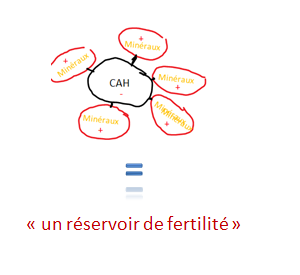

Le CAH est un réservoir de fertilité pour les plantes, car il retient tous les minéraux nécessaires à la vie des plantes.

Pour vous résumer, jusque-là nous avons vu que :

- En surface, les animaux + végétaux morts sont décomposés grâce aux champignons et à la faune de surface… et forment l’humus

- En profondeur, la roche est décomposée grâce aux racines et aux microbes , et forment les argiles

- Les 2 s’unissent grâce au ver de terre pour former un complexe, le CAH, réservoir de fertilité et de vie pour le sol.

Et c’est là que l’homme intervient pour perturber cette belle mécanique.

C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Comment l’homme détruit les sols de la vigne

Pour simplifier, je dirai qu’il existe principalement 2 pratiques agricoles qui détruisent la vie du sol.

- Le labour

- Les engrais chimiques

Voyons à présent comment chacune de ses pratiques contribuent à tuer les sols de nos vignes.

Comment le labour détruit la vie du sol

En labourant un sol, on pousse la litière (tous les déchets de surface) en profondeur. On l’enfouit.

Or, le gros souci est que les champignons ne peuvent plus transformer cette litière en humus, lorsque cette litière est enfouie ! Et oui, les champignons ont besoin d’air pour travailler, et point d’air en profondeur. Du coup, l’humus ne peut plus se former.

Au passage, avez-vous déjà observé l’aspect d’un vieux piquet enfoui dans le sol ? si vous observez la pointe du piquet, vous constaterez qu’elle est intacte, pas du tout décomposée.

Cela illustre bien ce qu’on a dit plus haut : ce qui est enfoui n’est pas décomposé en humus, car les champignons ne bossent pas quand ils sont privés d’air.

Voilà donc comment le labour empêche la création de l’humus.

Comment les engrais chimiques détruisent la vie du sol

Le fait d’apporter de l’azote aux sols à une implication : on favorise le travail des bactéries, et non celui des champignons.

Bien me direz-vous, et alors ?

Et bien, le problème est que ces organismes n’ont pas du tout le même rôle dans la formation des sols !

Les champignons forment l’humus, mais pas les bactéries.

D’où la disparition de l’humus.

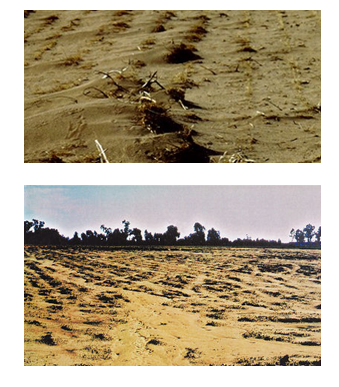

Donc, le résultat de ces pratiques se résume à ceci : on détruit la matière organique qui se situe en surface des sols.

Pour vous donner un chiffre, on est passé de 4% de matière organique dans les sols agricoles, à 1.6% aujourd’hui.

Mais alors, quel est le problème ?

Et bien, sans humus, on ne peut pas avoir de CAH ! Vous vous souvenez, le complexe argilo-humique, qui résultait de l’union des argiles et de l’humus, réalisés par nos vers de terre ?

Or, ce CAH était un réservoir de fertilité, qui fixait les minéraux du sol.

Quelles sont les conséquences sur la vie du sol ?

Les éléments du sols ne sont plus retenus par le CAH et sont lessivés, ils s’écoulent en profondeur , dans les nappes phréatiques.

La matière organique disparaît, et du même coup, la faune qui s’en nourrit : La faune disparaît à son tour.

La faune n’est plus là pour aérer le sol, et pour en remonter les éléments nutritifs.

Tout cela crée ce qu’on appelle l’érosion, et la désertification des sols. Le sol devient dur, compact.

Au passage, avez-vous déjà observé comme la plupart de nos rivières sont troubles, au lieu d’être transparentes ? et bien ce phénomène est due à la destruction du CAH : la cohésion argile + humus n’est plus assurée, et ces éléments sont entraînés par les eaux et les pluies.

C’est un triste constat, n’est-ce pas ?

L’agriculture industrielle est une catastrophe pour les sols.

Nos vins peuvent-ils avoir un goût de terroir ?

La question mérite donc d’être posée !

Si le sol n’est plus qu’un support sans vie sur lequel on apporte des engrais azotés, il sera difficile de trouver une typicité de terroir !

Mais rassurons-nous :

D’abord, tous les sols ne sont pas morts …

Ensuite, la concurrence des vins du nouveau monde a eu un aspect positif : il y a eu une prise de conscience de l’importance du terroir : Un grand vin est issu d’un grand terroir… D’où la nécessité de le préserver.

De plus, sachez qu’il existe heureusement des pratiques agricoles qui respectent la vie du sol et contribuent à augmenter les rendements sans détruire la vie.

Ce n’est pas le sujet de cet article, aussi je citerai simplement, en vrac : le concept du marnage, du compostage, le semi direct, ….

Mais ce sont des concepts aux antipodes de l’agriculture industrielle qui vit en vendant des engrais pour faire vivre des plantes dans des sols morts !

Remerciements, et explication de ma démarche

Quel est le message de mon article ?

J’ai souhaité vous montrer la complexité du sol, et de sa formation rendue possible par l’interaction des champignons, des microbes, de la faune.

En effet : Décrypter le sol, cela permet de mieux mesurer son importance, et son rôle dans la notion si complexe de terroir.

Et il faut préserver nos terroirs pour déguster de grands vins.

Remerciements

Cela fait plus de 20 ans que les créateurs du Laboratoire d’Analyse Microbiologiques des Sols, Claude et Lydie Bourguignon, alertent sur l’état des sols et travaillent aux côtés des vignerons pour en restaurer la biodiversité.

Cherchez « Claude et Lydie Bourguignon » sur internet, vous trouverez des vidéos intéressantes, et des études à lire !

Ils ont eu la gentillesse de relire cet article, par lequel j’espère contribuer un tout petit peu à porter leur message.